Don Giovanni

Mai 2026 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |

Molière : Dom Juan | Théâtre

Comédie en cinq actes créée au Palais-Royal à Paris en 1665.

Spectacle en français non surtitré.

Durée : 2h30 sans entracte

De beaux désordres

Par un glissement sémantique autour de la figure du libertin, mon Dom Juan sera très sadien, très XVIIIe siècle français, avec une odeur de lit défait, une atmosphère Liaisons dangereuses, et un élégant cynisme transgressif et jouisseur. Sade parce que chez cet autre « grand seigneur méchant homme », il y a plaisir à faire le Mal ; il y a le désir de donner en spectacle son impiété et toutes sortes de dérèglements. Il y aura chez Dom Juan comme chez Sade, deux dévoyés, l’obstination à « dresser un théâtre » en toutes circonstances ; chez ce personnage en fuite, tel que je l’imagine, poursuivi, retranché chez lui, persiste un goût du travestissement et de toutes les formes du mensonge. L’affaire ne se passe alors pas si loin de la Révolution où se briseront l’Ancien Régime et ses privilèges. Le libertinage et les Lumières, les excès de la Régence.

Dom Juan a son Sganarelle comme Sade avait son Latour, complice en miroir de ses frasques sacrilèges. Amour-détestation du valet et du maître, jeu pervers de domination, fascination-haine. Le personnage de Dom Juan comme un Don Giovanni au bord du gouffre, blasphémateur, incandescent, reclus. Chez lui, dans son antre, le feu, le linge, les ombres encore. Dom Juan a le sens du chiffre, de la liste, de la comptabilité cynique de ses assauts et conquêtes. Le corps féminin est là. En jouir puis l’avilir.

Comme le ciel est vide, c’est la société des hommes qui va se débarrasser de ce mauvais sujet qui défie la marche du monde, qui pervertit et menace l’ordre social.

Dom Juan a tué ; dès le début, la mort s’inscrit, présence flottante, et le scénario de ce qui sera sa défaite, se resserre autour de lui. Affaire d’un complot quasi familial qui se trame. Se trame aussi la vengeance d’une femme : « Appréhende au moins la colère d’une femme offensée ».

Le personnage d’Elvire est à revisiter ; puissante, ambivalente, dangereuse, sublime, elle est au-delà du chagrin. À cet endroit, je veux faire entendre une rébellion de femme contre un destin assigné à l’humiliation, au déclassement par le désir tout-puissant d’un homme. Un arrachement cruel à celui qu’on a aimé et ce qui s’en suit.

Je monte Dom Juan après Tartuffe, que nous avons déjà joué plus de cent fois, parce que la porosité des deux œuvres est flagrante autour de la transgression. En effet, Molière écrit Tartuffe en trois actes frappé d’interdit, puis Dom Juan arrêté très tôt, puis Tartuffe en cinq actes… Je monte ces deux pièces pour un point de vue de femme et depuis les femmes ; où en sommes-nous de la séduction, de la trahison ? Interrogation sur le désir, la prédation, le consentement, la rébellion et le jeu mortel qu’est l’assujettissement. Pour dire encore la jouissance jusqu’au Mal et le mystère masculin, face à moi, qui ne cessent de m’interroger.

Ce spectacle, c’est encore, malgré et avec le tragique, les joies d’une grande comédie, un rire éclatant !

Macha Makeïeff.

CATÉGORIE PRESTIGE VIP : Les meilleures places de la salle, le programme vous sera offert ainsi qu’une coupe de champagne.

CATÉGORIE PRESTIGE : De très bonnes places, le programme vous sera offert ainsi qu’une coupe de champagne.

Programme et distribution

Compagnie MadeMoiselle

Xavier Gallais - Dom Juan

Vincent Winterhalter - Sganarelle

Irina Solano - Elvire, Le spectre

Pascal Ternisien - Dom Luis, Monsieur Dimanche

Jeanne-Marie Lévy - Une libertine, Musicienne

Xaverine Lefebvre - Charlotte, Une libertine, Le commandeur

Khadija Kouyaté - Mathurine, Une libertine

Joaquim Fossi - Dom Alfonse, Pierrot

Anthony Moudir - Dom Carlos, Gusman

Macha Makeïeff, Mise en scène

Jean Bellorini assisté de Olivier Tisseyre, Lumières

Sébastien Trouvé assisté de Jérémie Tison et Frédéric Guillaume, Son

Cécile Kretschmar, Maquillages et perruques

Guillaume Siard, Mouvement

Lucile Lacaze, Assistante mise en scène

Laura Garnier, Assistante costumes

Programme

Comédie en cinq actes créée au Palais-Royal à Paris en 1665.

Spectacle en français non surtitré.

Production Compagnie MadeMoiselle – Macha Makeïeff.

Coproduction : Théâtre National Populaire – Villeurbanne ; La Criée – Théâtre National de Marseille ; Châteauvallon-Liberté, scène nationale de Toulon ; Théâtre National de Nice ; Le Quai – CDN Angers Pays de la Loire ; Grand Théâtre de Provence.

Avec le soutien du Pavillon Bosio, École supérieure d’arts plastiques de Monaco.

La compagnie MadeMoiselle est soutenue par la DRAC Provence-Alpes-Cote d’Azur.

Construction des décors et confection des costumes : ateliers du TNP.

Construction des accessoires : DTMS Machiniste Constructeur du Lycée professionnel Jules Verne – Sartrouville.

Château de Versailles

Opéra Royal

La construction de l'Opéra de Versailles marque l'aboutissement de près d'un siècle de recherches, d'études et de projets: car, s'il n'a été édifié qu'à la fin du règne de Louis XV, il a été prévu dès 1682, date de l'installation de Louis XIV à Versailles. Le Roi, en effet, avait chargé Jules Hardouin-Mansart et Vigarani de dresser les plans d'une salle des ballets, et l'architecte en avait réservé l'emplacement à l'extrémité de l'aile neuve, qui allait s'élever au cours des années suivantes. Le choix de cet emplacement était, au demeurant, fort judicieux: la proximité des réservoirs constituait un élément de sécurité en cas d'incendie, et la forte déclivité du terrain permettait d'obtenir, pour la scène, des « dessous » importants sans qu'il soit nécessaire de creuser profondément; aussi bien ce choix ne fut-il jamais remis en question par les successeurs de Mansart.

Les travaux de gros œuvre furent commencés dès 1685, mais furent vite interrompus en raison des guerres et des difficultés financières de la fin du règne. Louis XV, à son tour, recula longtemps devant la dépense, de sorte que, pendant près d'un siècle, la cour de France dut se contenter d'une petite salle de comédie aménagée sous le passage des Princes. Lorsqu'on voulait représenter un grand opéra, nécessitant une grande figuration et une machinerie compliquée, on construisait dans le manège de la Grande Ecurie une salle provisoire que l'on démolissait le lendemain des fêtes: ce fut le cas, en particulier, lors des fêtes données à l'occasion du mariage du Dauphin en février 1745. Mais cette solution présentait de tels inconvénients que Louis XV résolut d'édifier une salle définitive dont il confia la construction à son Premier architecte, Ange Jacques Gabriel.

Cependant, la réalisation de ce grand dessein devait demander plus de vingt ans. Au cours de cette longue période, Gabriel, qui avait étudié les principaux théâtres d'Italie, en particulier ceux de Vicence, de Bologne, de Parme, de Modène et de Turin, présenta au roi différents projets dont aucun ne fut accepté. C'est seulement en 1768 que le roi, en prévision des mariages successifs de ses petits-enfants, se décida enfin à donner l'ordre de commencer les travaux. Ceux-ci furent poussés activement et l'Opéra, achevé en vingt-trois mois, fut inauguré le 16 mai 1770, jour du mariage du Dauphin avec l'archiduchesse Marie-Antoinette, avec une représentation de Persée de Quinault et Lully.

Chapelle Royale

Cette exceptionnelle chapelle palatine sur deux niveaux fut édifiée par Jules Hardouin Mansart de 1699 à 1708 et terminée par Robert de Cotte en 1710.

Les peintures de la voûte par Antoine Coypel, Charles de la Fosse et Jean Jouvenet, ainsi que la riche décoration sculptée par l'équipe des sculpteurs travaillant pour Louis XIV illustrent plusieurs scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Face à la tribune royale se trouve le remarquable orgue, construit par Robert Clicquot, facteur d'orgue du Roi, inauguré le jour de Pâques 1711 par François Couperin.

Même si Hardouin-Mansart ne l'a pas achevée, il impose les grandes lignes de l'architecture et du décor : un plan avec nef, bas-côtés et déambulatoire, une élévation avec tribunes, une harmonie de blanc et or contrastant avec la polychromie du pavement de marbres et des peintures de la voûte. Le tout aboutit à une œuvre originale où se mêlent réminiscences de l’architecture gothique et esthétique baroque.

Chaque jour, généralement le matin à 10 heures, la Cour assistait à la messe du Roi. Celui-ci se tenait à la tribune royale, entouré de sa famille. Les dames de la Cour occupaient les tribunes latérales. Dans la nef se trouvaient les « officiers » et le public. Le roi n’y descendait que pour les grandes fêtes religieuses où il communiait, pour les cérémonies de l’ordre du Saint-Esprit, pour les baptêmes et pour les mariages des Enfants de France qui y furent célébrés de 1710 à 1789. Au-dessus de l’autel, autour de l’orgue de Cliquot tenu par les plus grands maîtres comme François Couperin, la Musique de la Chapelle, renommée dans toute l’Europe, chantait quotidiennement des motets tout au long de l’office.

Orangerie

Grande cathédrale de pierre au sein du jardin à la française, l'Orangerie est un lieu aussi royal qu'insolite.

Construit entre 1684 et 1686 par Jules Hardouin-Mansart pour abriter les arbres et arbustes précieux l'hiver, ce bâtiment aux dimensions exceptionnelles se trouve en contrebas du parterre du Midi, auquel il sert de soutènement. Deux escaliers monumentaux, dits "les Cent Marches", encadrent les trois galeries de l'Orangerie qui donnent sur le parterre où, l'été, sont disposés plus de 1200 arbres exotiques.

Jardins

Le Parc, dont le tracé sera défintivement arrêté en 1668, dévoile alors les principaux bassins mais surtout le plan géométrique du jardin, gouverné par une symétrie rigoureuse. D'Est en Ouest, comme la course du soleil, un axe majeur est défini : La Grande Perspective, allant du Parterre d'Eau jusqu'au bout du Grand Canal. La prespective secondaire, orientée nord-sud, prend sa source au Bassin de Neptune et s'achève à la Pièce D'eau des Suisses. A partir de ces deux axes, Le Nôtre crée les quatorze bosquets fermés par des palissades d'arbustes taillés. Ce sont de véritables théâtres de plein air destinés aux fêtes royales.

Dès le XVIIème siècle, le Château de Versailles et son jardin jouent un rôle politique essentiel. Ainsi, pour mieux symboliser le rayonnement et la gloire à son pouvoir, Louis XIV devient le Roi-Soleil en choisissant de s'identifier au dieu de la lumière de la mythologie grecque. voilà pourquoi les représentations d'Apollon dans la statuaire, les boiseries et les peintures, sont si fréquentes à Versailles. Pourtant, le Jardin reste aussi un lieu dédié au plaisir des sens et à la fête. Alors, pour que les promeneurs profitent pleinement des plus beaux points de vue et des effets d'eau les plus spectaculaires. Louis XIV rédige lui-même, entre 1702 et 1704, laManière de montrer les Jardins de Versailles.

Sous le règne de Louis XVI, le Petit Parc est menacé d'être remanié en un jardin à l'anglaise. En 1789, la Révolution met un terme à ce projet, mais n'empêche pas la division du Grand Parc en plusieurs champs. Heureusement, le Jardin conserve sa compositon originelle telle que l'avait imaginée Le Nôtre.

Les Grandes Eaux, créées sous Louis XIV, ne deviennent "Musicales" qu'au début du XIXème siècle, et, depuis, n'ont jamais céssé d'être jouées.

FR

FR EN

EN DE

DE IT

IT ES

ES RU

RU JP

JP RO

RO

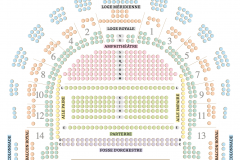

Plan de la salle

Plan de la salle